被按下快进键的人生

被按下快进键的人生

Nolen“今天的时代是一个加速的时代!”

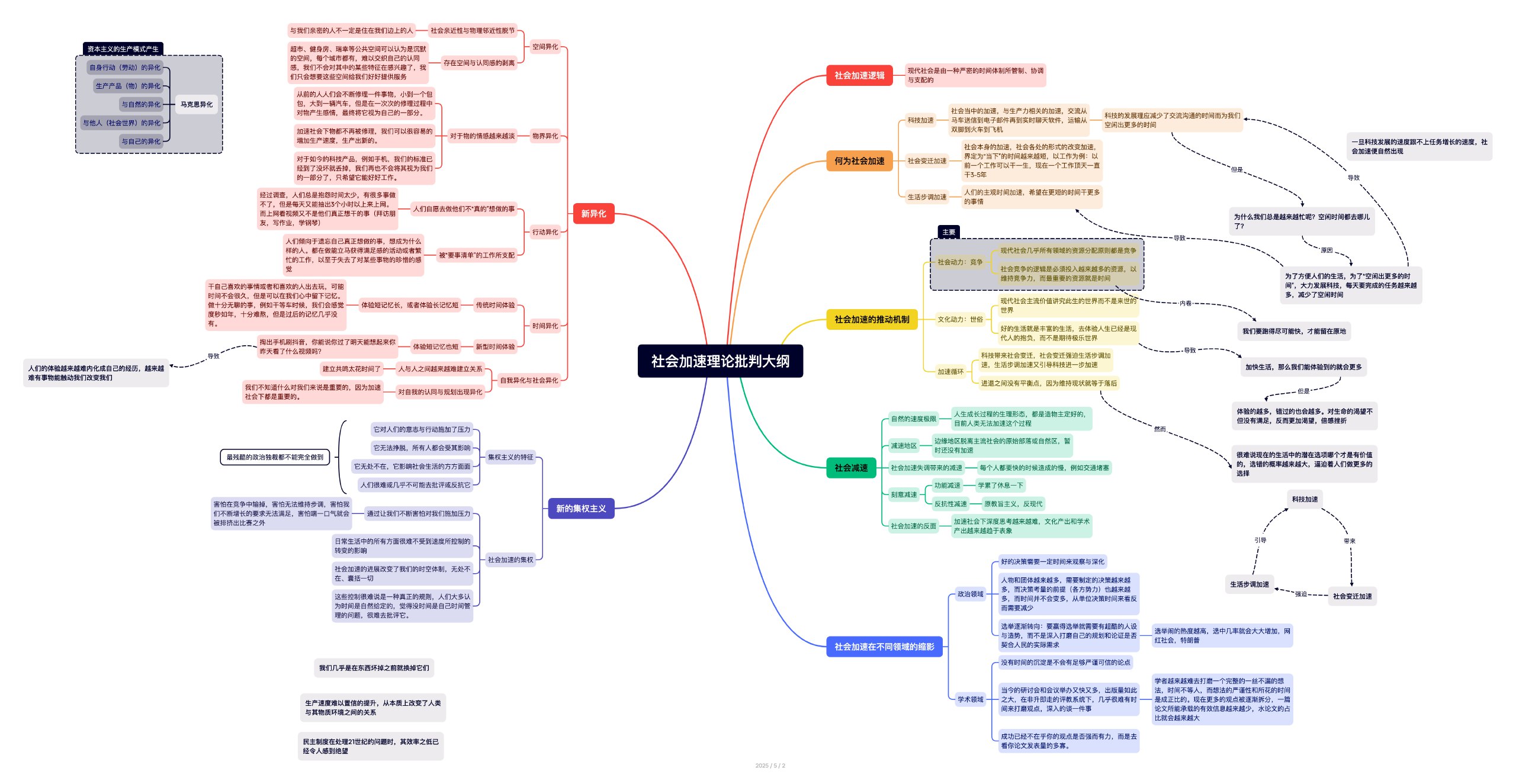

最近阅读了一本社会学书籍:哈特穆特•罗萨写的《新异化的诞生:社会加速批判理论大纲》。虽然这书的前身《加速:现代时间结构的改变》是2005年的,但其中很多观点我觉得放到现在仍然适用,对理解当今社会下的许多现象有十足的帮助。首先思考几个问题:我们现在的生活是不是越来越忙了,是否感觉时间越来越不够用了?为什么我们如此忙碌?

这本书逻辑很清晰,所以搞了思维导图来总结要点

科技越跑越快,时间却越来越不够用

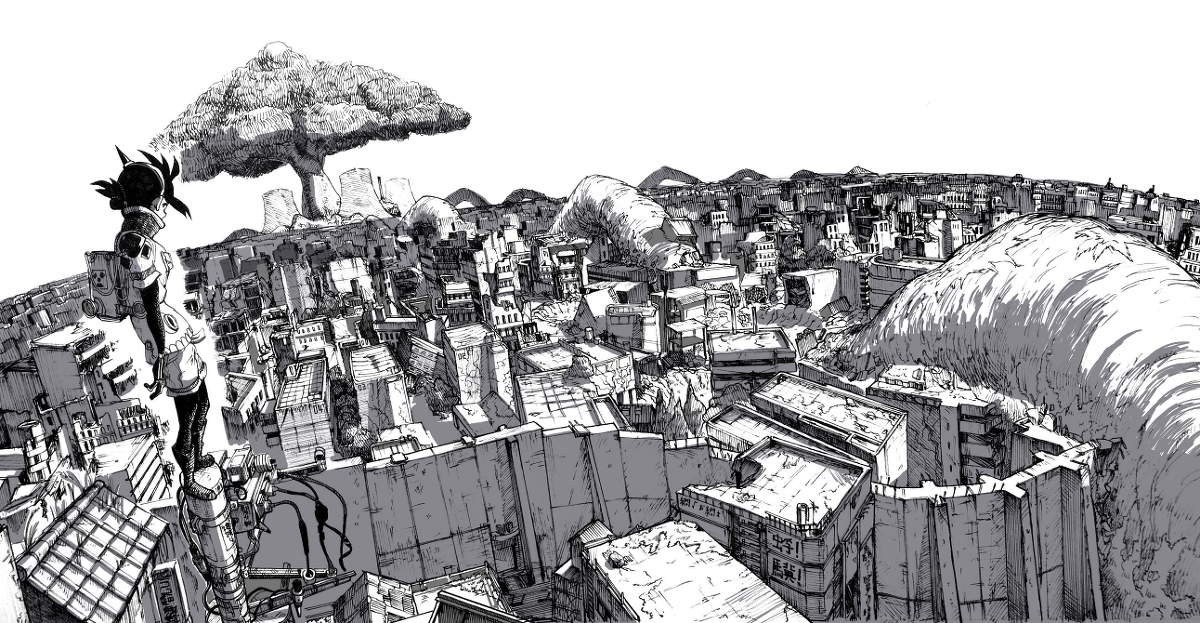

二十年前等一封信要望穿秋水,如今微信消息晚回五分钟就可能被质问“是不是不重视我”;古人进京赶考要在驿道上颠簸三个月,现在乘飞机从深圳到重庆还没看完一集《空中浩劫》。但吊诡的是,省下来的时间并没有变成闲庭信步的悠然,反而像被塞进榨汁机的柠檬——早上通勤族在地铁闸机前演”生死时速”,深夜打工人对着永远99+小红点的工作群瞳孔地震,连小学生都在兴趣班补习班转场途中啃汉堡背单词。

这种时间焦虑催生出荒诞的“科技进化强迫症”:当边上的哥们的手机镜头从双摄升级到三摄,还用着老款机型的人会心虚地藏起拍照键;5G套餐刚办两个月,就看到厂商开始吹嘘卫星通信技术;智能手表还没玩明白,朋友圈已经开始晒监测血糖血压的智能戒指。我们像被困在科技传送带的零件,刚学会用ChatGPT写周报,就被要求用AI做智能体服务;刚研究透直播带货话术,转头又要学用AR试妆功能。短视频平台的洗脑神曲更是紧追不舍,上周全网还在蹦《科目三》,这周《灵感菇》已经占领地铁乘客的耳机——我们的注意力就像被科技飓风卷走的蒲公英,刚沾到一片新鲜泥土,下一秒又被连根拔起。

被加速社会“捏变形”的生活

走进任何城市的商业综合体,优衣库总在扶梯左侧,麦当劳永远占据中庭黄金位置,瑞幸咖啡的蓝白色招牌像复制粘贴般出现在每个转角。去年在成都春熙路弄丢的星巴克城市杯,今年在深圳万象城可以原样买回。这些标准化空间正在抹去城市的独特记忆,就像点外卖时用黄色美团,想换口味就切到蓝色饿了么,卸载时不会有丝毫犹豫——不好用就舍弃,没有留恋也不必怀念。我们不再与空间产生情感连接,就像扔掉还能用的旧手机时,不会记得它曾陪我们跨年倒数、急诊挂号、见证过分手短信。

最可怕的是加速所带来的异化深入我们的生活而不只局限于空间:工作间歇等电梯时,仅仅30秒忍不住拿出手机,不知不觉已经刷了三条短视频;下班/下课趴床上刷三个小时短视频,第二天只记得自己昨晚在傻乐却记不住任何内容;网友们在微信群聊得火热,约线下见面时却盯着手机屏幕沉默。

政治和学术也成了速食快餐

特朗普靠推特治国、莫迪用TikTok拉票,现代政治越来越像真人秀。当特朗普在凌晨三点发推文宣布解雇国务卿时,全球外交官的手机会集体震动;当他用大写字母怒斥“假新闻”时,道琼斯指数会像过山车般起伏;最近整出的对等关税更是离谱,用关税来炒股,这种将治国理政压缩成140个字符的“推特政治”,就像把满汉全席塞进方便面包装——看似高效便捷,实则让政策制定沦为即时满足的情绪游戏。当注意力成为稀缺资源,政治人物不得不把自己包装成“爆款商品”。

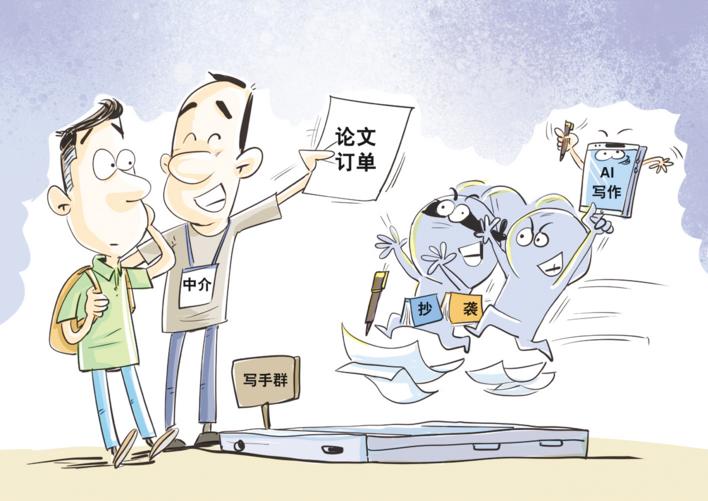

学术界同样陷入怪圈,一场更隐蔽的加速危机正在发酵。某顶尖高校的考评表上,“论文数量”的评分栏比“学术贡献”宽三倍,青年教师们像外卖骑手抢单般争抢课题。国际期刊数据库显示,近十年全球论文数量翻了三倍,但单篇被引次数却打了对折。这让人想起康奈尔大学的研究:现在学者们引用的文献中,有1/3根本没读过原文,就像快餐店用料理包冒充现炒——“拼好文”正在泛滥。更荒诞的是,最近市面上出现了所谓的“论文生成器”,只要输入关键词,十分钟就能产出一篇格式标准的“学术快餐”,这比ChatGPT写论文的新闻更刺痛人心:当知识生产变成流水线,我们可能正在用5G速度制造学术垃圾。

我们非要跟着加速器狂奔吗?

在这个万物皆可加速的时代,或许我们需要建立新的“减速带”:关掉手机通知的下午,推掉无效社交的周末,拒绝内卷式学习的勇气。就像日本“佛系青年”主动降速,德国兴起“慢科学运动”,或许真正的进步不在于追赶速度,而在于找回掌控时间的自由。

当所有人都在跑马拉松时,或许我们可以做那个停下来系鞋带的人——这不是放弃,而是为了看清前进的方向。毕竟人生不是数据处理,有些珍贵的东西,恰恰需要慢火细熬。